언론보도

<한국반려동물신문>'대한민국, 나혼자 산다'...증가하는 1인가구와 반려동물 상관관계

한국반려동물경제인협회

2022-07-04

![]() 774

774

'대한민국, 나혼자 산다'...증가하는 1인가구와 반려동물 상관관계

1인 가구 급격한 증가로 반려동물 산업 성장세 기대

가까운 일본, 보험·신탁 등 노년 대비 금융 상품 많아

▲ 사진은 기사 본문과 관련 없습니다. 사진 = 클립아트 코리아

2050년, 전체 가구 중 39.6%가 1인가구

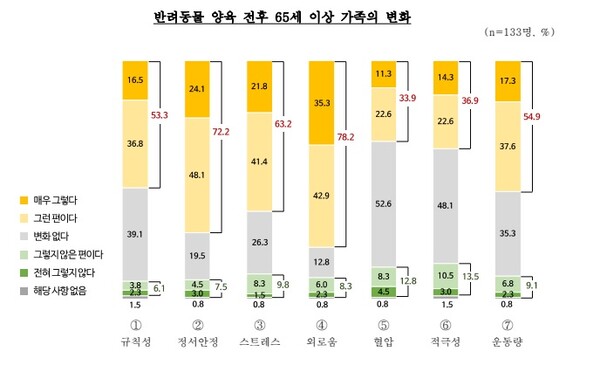

2050년에는 우리나라의 1인 가구는 905만에 달할 것이라는 통계청의 ‘장래가구추계(推計)’가 발표됐다. 이는 2020년의 647만 가구 대비 40% 가까이 증가한 수치다.

특히, 2017년 이미 ‘고령 사회(65세 이상 인구가 전체의 14% 이상인 사회)’에 진입, 2025년에는 ‘초고령 사회’ 진입까지 앞둔 우리나라는, 2050년 1인 가구의 40.2%(388만 가구)가 70대 이상 고령 인구일 것으로 나타나 반려동물 관련 산업에도 적잖은 영향이 있을 것으로 예측된다.

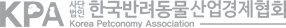

문화체육관광부, 농촌진흥청이 2018년 발표한 ‘반려동물 보유 현황 및 국민 인식 조사 보고서’의 ‘반려동물을 키운 후 가족의 변화’ 항목을 보면 65세 이상 가족은 78.2%(매우 그렇다 35.3%, 그렇다 42.9%)가 외로움이 감소했다고 답했다. 정서가 안정(72.2%)되고 스트레스가 감소(63.2%)했다는 답변도 많았다.

▲ 65세 이상 고령층에 반려동물 양육은 여러 부분에서 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 사진 = 문화체육관광부, 농촌진흥청 '반려동물에 대한 인식 및 양육 현황 조사 보고서'

1인 가구, 특히 노인 가구가 급증할 것이라 예상되며, ‘고독사(가족, 친척 등 주변 사람들과 단절된 채 홀로 사는 사람이 자살ㆍ병사 등으로 혼자 임종을 맞고, 시신이 일정한 시간이 흐른 뒤에 발견되는 죽음, 고독사 예방 및 관리에 관한 법률 제 2조)’가 사회적 문제로 논의되고 있는 상황에서 반려동물이 정서적 측면에서 도움을 줄 수 있다는 것은 반가운 이야기다.

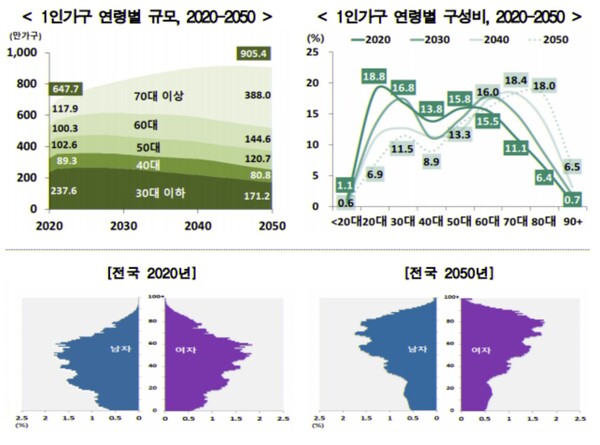

그렇다면 2050년 전체 1인 가구의 72%(653만 가구)를 차지할 50대 이상 인구의 반려동물에 대한 생각은 어떨까.

2019년 롯데멤버스 리서치플랫폼 라임이 발간한 '2020 TREND PICK'에 수록된 자료를 따르면 밀레니얼 세대(2050년 54~65세)는 반려동물을 친구(34.0%)로 생각하는 이들이 많으나, X세대(66~75세)는 친구(25.0%)보다 자녀(38.0%)로 생각하는 경향이 강하고, 베이비붐 세대(76~86세)는 자녀(51.5%)로 생각하는 이들이 절반 이상을 차지했다.

2014년 한 결혼정보업체가 진행한 설문조사(20~30대 미혼남녀 725명)에서는 43.9%의 응답자가 '애인보다 반려동물과 함께인 것이 더 편한 경우가 있다'고 응답했다.

그리고 당시 설문조사의 응답자의 2050년 나이는 56~75세가 된다.

우리나라의 2050년 기대수명이 88.9세라는 것을 감안한다면, 향후 인구피라미드의 가장 큰 부분을 차지하는 것이 밀레니얼 세대와 X세대, 50에서 70대가 될 것이기 때문에 반려동물을 보는 관점 또한 지금과는 사뭇 달라질 수 있다는 것이다.

▲ 1인가구 연령, 성별 구분과 인구피라미드 추계 사진 = 통계청 장래인구추계

전체 가구 38%가 1인가구, 일본은 어떻게.

인구 대비 경제 규모(인구 2.4배, GDP 2.7배), 생활양식 등 많은 면에서 우리나라와 비슷한 일본의 사례를 본다면 어느 정도 예상이 가능할 수도 있다.

일본의 전문 조사기관 야노경제연구소(矢野経済研究所)에서 발간한 ‘2021년판 반려동물 비지니스 마케팅 총람(2021年版 ペットビジネスマーケティング総覧)’에 따르면 2019년 일본 반려동물 시장규모는 1조 5,705억 엔(당시 환율 기준 약 16조 8천억원)이었으며, 같은 기간 우리나라의 반려동물 산업 규모는 4조 6천억원으로 집계(농촌경제연구소)됐다. 아직 성장의 남은 성장폭은 충분할 것으로 짐작할 수 있다.

다만 예시로 들은 일본이 우리나라와는 다른 경향을 보인다는 것도 참고할 필요가 있다.

일본은 반려동물 관련 산업의 성장세가 지속되고 있는 것과는 달리 반려동물의 개체 수 자체는 2011년을 기점으로 감소하고 있다. 아직 개체 수와 산업이 동반성장을 이어가고 있는 우리나라와는 상황이 다르다.

▲ 반려동물을 위한 시니어 소비 트렌드 분석 사진 = 임팩트피플스 제공

또 반려동물로 개를 더 많이 선택(21년 기준 개 510만 마리, 고양이 225만 마리 추정)하는 우리나라와 달리 일본은 2017년부터 고양이 개체 수가 강아지 개체 수를 넘어서기도 했다.

일본펫용품공업회(日本ペット用品工業会) 관계자는 아사히 신문과의 인터뷰에서 ‘양육 편의성’을 가장 큰 이유로 꼽았다. 고양이는 영역을 중시하는 습성 탓에 매일 산책을 시킬 필요가 없고, 짖지 않기 때문에 이웃에 민폐를 끼칠 염려도 적다. 개에 비해 몸집이 작아 노인들도 돌보기가 쉽다. 이 같은 이유와 더불어 1인 가구가 급증하고 노년층 인구가 증가하면서 고양이가 상대적으로 더 키우기 쉬운 동물로 인식되고 있다. 단독주택이 많던 과거에는 집을 지키게 할 목적으로 개를 키우는 사람도 많았지만, 아파트 등의 공동 주택이 늘어나면서 개보다는 고양이를 양육하는 사람이 늘어났다는 것이다.

일본의 이러한 동향은 1인 가구와 고령자층이 반려동물을 가족 구성원으로 여겨 반려동물에 대한 소비를 아끼지 않기 때문으로 파악되고 있다.

비슷한 생활양식, 인구 대비 경제 규모를 가진 우리나라도 같은 이유로 반려동물 관련 산업의 성장이 이뤄질 수도 있겠다.

반려동물 산업의 전망, 과연 밝기만 할까?

물론 다른 예측도 있을 수 있다. 2022년 현재 반려동물 관련 산업 분야에서 장밋빛 미래를 꿈꾸는 가장 중요한 숫자는 농림축산식품부가 21년 4월 발표한 ‘동물보호국민의식조사’ 결과인 ‘전 국민의 27%, 638만 반려 가구의 1500만 반려인’인데, 그 숫자 자체가 과장됐다는 견해다. 실제 같은 해 9월 통계청에서 발표한 ‘인구주택총조사’에서 반려동물을 양육하는 가구는 절반 수준인 313만여 가구에 불과했다. 전체 가구 수 2092만여 가구의 15%로 상당한 차이를 보인다. 반려 가구의 증가 추세에 대한 정확한 조사가 이뤄진 것이 아니라면 시장의 성장 예측 또한 정확하다 할 수 없다.

또한 OECD(경제협력개발기구) 최고 수준인 우리나라의 노인빈곤율도 반려동물 관련 산업 성장의 문턱이 될 수 있다. 우리나라는 2048년에는 65세 이상 노인이 전체 인구의 37.4%를 차지해 OECD 국가 중 가장 나이 든 나라가 될 전망이나 노인빈곤율 또한 최고 수준으로 OECD에서 발간하는 '한눈에 보는 연금 보고서(Pension at a Glance 2021)'에 따르면, 우리나라의 노인빈곤율은 43.4%에 달하고 노인 소득 비중도 근로소득이 52%로 높게 나타나 반려동물 관련 산업이 성장하기 위한 동력이 부족할 수도 있다.

세계 최고령 국가인 일본은 2005년 이미 초고령사회에 진입한 만큼 노노개호(老老介護, 노인이 노인을 수발하는 상황)라는 말이 있는데, 2016년 후생노동성이 발표한 국민생활기초조사에 따르면 집에서 병간호를 하고 있는 세대 가운데 54.7%가 ‘노노개호’에 해당했고, 그 이전부터 사회적 문제로 논의되고 있었다.

▲ 보호자와 반려견이 모두 치매에 걸려 헤어진 후 재회한 카나코(孝子)씨와 반려견 코로(コロ)의 이야기가 TV로 방영, 화제가 됐었다. 사진 = 도쿄펫홈 트위터 @tokyopethome 갈무리, 후지TV

일본의 반려동물 관련 산업은 펫보험을 비롯한 금융, 의료 분야가 상당한 비중을 차지하고 있다. 노노개호가 사람 간의 수발에 그치지 않고 노인 가구가 고령의 반려동물을 돌보며 펫보험, 펫신탁, 위탁시설 등에 투자하는 비용도 커졌기 때문이다.

즉 식품, 용품을 비롯해 일반적인 서비스 시장만으로는 성장의 한계가 있다고 볼 수도 있다.

이 모든 것이 전망인 만큼, 앞으로 다른 어떤 요인에 의해 상황이 바뀔 수는 있다. 하지만 현재 사회적 안전망, 노인빈곤율에서 더 취약한 우리나라가 일본보다 상황이 좋을 것이라 장담하기는 쉽지 않다.

▲ 초고령사회이자 반려동동물 선진국인 일본은 고령반려동물의 돌봄 서비스가 활성화 되어있다. 사진 = 도쿄펫홈 누리집 갈무리

1인가구, 노인가구가 외로움을 달래기 위해 정서적인 가족으로 반려동물과 함께하는 것은 좋은 선택으로 보일 수 있다. 하지만 노노개호의 문제는 반려동물에 대해서도 마찬가지다. 우리는 모두 자신과 반려견이 함께 늙어갈 것이라는 생각을 하지 않으나, 늙은 사람이 늙은 반려동물과 함께하며 더욱 힘든 상황을 겪게 될 수도 있다.

이러한 상황을 조금이라도 막기 위해서는 새 정부에서 추진하고 있는 동물 진료비 표준화와 펫보험 활성화가 조속히 이뤄져야 한다.

출처: 한국반려동물신문(http://www.pet-news.or.kr/news/articleView.html?idxno=1235) 문진학 기자